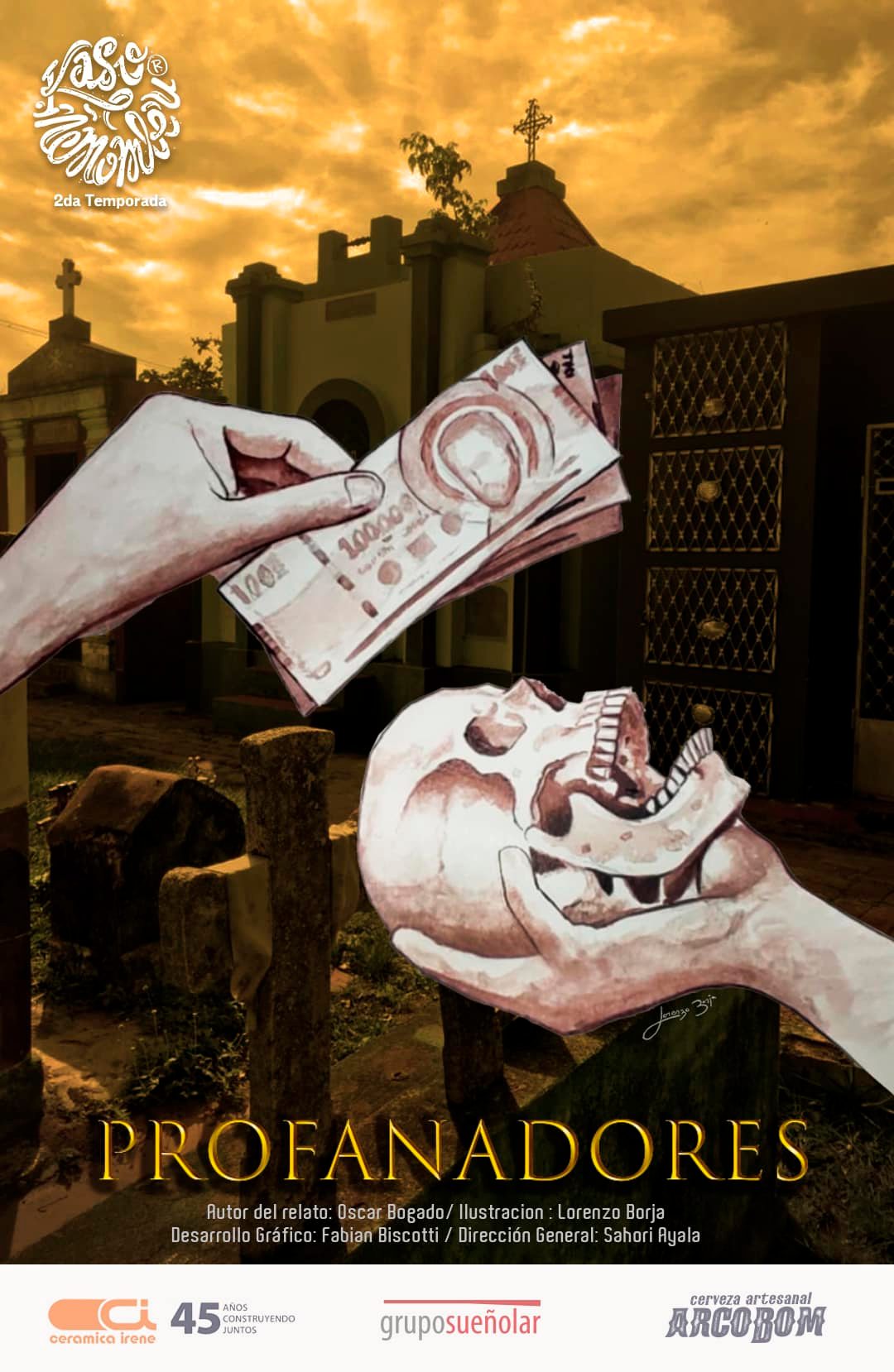

PROFANADORES

Los escasos automóviles que circulaban a esas primeras y solitarias horas de la madrugada eran lo único que rompía el silencio del cementerio de Ypacaraí, ubicado sobre uno de los ramales de la Ruta Dos, por el que se transita con dirección al este. Ajenos a ese esporádico trajín, se encontraban un conocido carnicero llamado Anselmo Coronel y Antonio Amarilla, el sepulturero perpetuo de la ciudad, desenterrando un cadáver en la zona antigua del camposanto.

Anselmo había conseguido unos ingresos extras vendiendo cráneos y extremidades a los estudiantes de universidad nacional. El negocio comenzó con un pedido casi en broma que le había hecho Víctor Riera, un alumno de la carrera de Medicina, ansioso por tener su propia calavera. La rápida respuesta lo sorprendió y más aún la calidad del producto, que presentaba una blancura que envidiaría cualquier publicidad de crema dental, gracias a la limpieza en un balde de cal viva que improvisaron y que, por sus buenos resultados, los comerciantes macabros lo adoptaron desde entonces.

El sepulturero del pueblo, además de trabajar en el cementerio, en los entierros y en changas de limpieza, pasaba las noches en alguno de los panteones que tenía bajo su cuidado. Su presencia en uno de los mausoleos era evidenciada por la presencia de su perro barcino tendido al pie de la puerta. Su proverbial debilidad y consecuente somnolencia eran fruto de jornadas enteras sin comer y le daban un aire de indiferencia, quizás de resignación, pero a pesar de una existencia precaria nunca abandonó a su amo, si puede utilizarse aquí esta palabra que denota servilismo y sometimiento cuando en verdad los unía una silenciosa amistad. A decir verdad, Antonio también tenía problemas de regularidad en su alimentación y, aun así, solía reír con ganas, profundizando las arrugas de su cara y exhibiendo su menguada dentadura.

Nunca entendí como podía dormir en ese ambiente asociado al terror, rodeado de fotografías de difuntos, candelabros polvorientos, telarañas y flores muertas, pero lo hacía sin quejarse ni una sola vez, ni siquiera de la incomodidad del suelo o de la humedad. Era el socio perfecto para el negocio montado por Anselmo. El prolongado ejercicio de ese incómodo oficio le confirió un amplio conocimiento de los pormenores de la necrópolis, de las condiciones en las que fueron enterrados ciertos cadáveres, de la ubicación de los féretros, de cuáles eran las tumbas olvidadas y las que eran visitadas con más frecuencia, entre otras informaciones valiosas para la empresa.

Así fue como comenzaron con el abandonado cuerpo de un jubilado alemán que pasó sus últimos días casi oculto en las afueras del pueblo. Solo sus escasos vecinos fueron al entierro y nadie más volvió a visitar su sepulcro. Después siguieron en turno una de las hermanas franciscanas a quien no se le conocía familia y un homosexual con quien acabó su linaje. Los problemas comenzaron cuando se disparó la demanda de osamentas. A los estudiantes de Medicina se sumaron también los de Odontología. Entonces comenzaron a hurgar otras tumbas, de antiguos pobladores de la ciudad, y hasta de gente que habían conocido y con quienes trataron con frecuencia, inclusive. Antes habían intentado, sin éxito, explorar las sepulturas más añejas, pero el paso del tiempo había dado cumplimiento al bíblico castigo de convertir en polvo todos los cuerpos que recibía, y todo por la conocida desobediencia de Adán.

Cierto era que ganaron buen dinero por las ventas fúnebres -aunque no tanto como el intermediario- lo que les motivó a aceptar crecientes compromisos que los obligaba a hacer de dos a tres incursiones semanales. El trabajo no era fácil, tenían que lidiar con el peso de andar quebrantando la paz de los difuntos con esta ocupación tan vil de mutilar cadáveres y denigrar la memoria de tantos conocidos, manipularlos con ese tremendo hedor que nunca más se les salió del olfato, que les privó del sabor de las comidas y que ni siquiera las reforzadas dosis de caña podía disipar y, además, con el temor constante a ser descubiertos, pues, en el pueblo comenzó a correr la noticia de las profanaciones, atribuidas a diabólicas y ocultas sectas, a crueles hermandades, por culpa de una hendidura mal cubierta en un panteón que delató la desaparición de un ataúd.

Los pocos meses que llevaba el floreciente negocio, parecían siglos. Anselmo, además de perder el apetito, se quedó sin ganas de salir a la calle de la vergüenza y del pavor de cruzarse con los familiares de los difuntos sacrificados en beneficio de la ciencia. Pasaba los días encerrado en su casa, muerto de fatiga, pero sin poder conciliar el sueño. Al principio bebía hasta quedar inconsciente y dormir así unas horas, pero con el paso de los días las pesadillas se hicieron constantes. Las protagonizaban los muertos que habían sido mutilados. Se presentaban reclamando sus amputaciones, casi siempre tristes. Lo peor vino después. Esas pesadillas comenzaron a presentarse también durante sus largas horas de vigilia, en forma de alucinaciones. Los veía en toda la casa, sentados en la mesa, entrando al baño o cruzando las galerías. A veces les gritaba, echándoles a la calle con palabrotas y, en otras, les imploraba de rodillas que le dejen en paz, pero ellos nunca se inmutaban, seguían con su eterna mirada de triste reproche.

La esposa de Anselmo atribuyó su turbación permanente al desaforado consumo de alcohol en el que también había caído y que lo arrastró a un cuadro de delirium tremens. Para no ser parte de la ruina en la que se había convertido aquel hogar, terminó marchándose. Sería impreciso decir que lo había dejado solo, ya que está visto que nunca más experimentó esa forma de libertad que es la soledad, esa dulce ausencia de miradas, al decir de Milan Kundera.

Al límite de la locura, Anselmo busca a su amigo y cómplice; le narra su padecimiento y sus visiones en una desesperada alocución que Antonio sigue con sorprendente tranquilidad y hasta con desinterés. Terminado el relato responde que él también recibe ese tipo de reclamos y apariciones, pero los ignora. Sabe perfectamente que son inofensivos y hasta le parecen graciosos.

Y queriendo aliviar la aflicción de Anselmo, bromea diciéndole que en una oportunidad le apareció en sueños una amorfa figura hecha de las partes de los cadáveres amputados. Su remordimiento habría asumido la forma de una especie de Frankenstein con muchas cabezas y múltiples extremidades, aunque nunca se sintió amedrentado. Para ser francos, era él quien despertaba temor en mucha gente. Pequeño y encorvado, casi un duende con su eterno sombrero de karanday, inclusive en las noches en las que no dormía y llenaba su vigilia deambulando. Nunca se quitaba el sombrero que ennegrecido, ajado y grasiento, ocultaba su calvicie y su mirada de ojos opacos, siempre esquiva.

Hay gente que asegura que internaron a Anselmo luego de aquella conversación. Otros creen haberlo reconocido en un anciano esquizofrénico que siembre habla solo, rodeado de trastos inservibles en una plaza de la zona norte de Fernando de la Mora. Lo cierto es que nunca más volvieron a verlo en la ciudad.

Antonio, continuo su vida de sepulturero un tiempo más, hasta que tuvo que abandonarlo a consecuencia de las quejas de los propietarios de panteones profanados por las sospechas que recaían sobre él y fue trasladado a un establecimiento municipal donde fungió de encargado, más bien de sereno y a escasos meses de su salida del cementerio lo asesinó un desconocido, que habría arribado al pueblo en esos días y vaya a saber por qué fue a visitarlo. Cuentan que para robarle algún dinero. En el parte policial se habla de un prófugo por abigeato, que debía también un par de muertes, pero en juicio nada llegó a probarse y la investigación quedó apenas con las especulaciones callejeras, que un juez desmotivado terminó archivando. Toda la comunidad lloró su muerte. Era casi un anciano y nadie recordaba que le haya hecho algún daño a alguien, por lo menos en vida.

Pese a la aflicción popular, fueron pocos a su entierro. Sin familiares conocidos, corrió por cuenta de un par de funcionarios de la Municipalidad hallar en el repleto camposanto un sitio para el sepulcro. Hurgando en la zona posterior, donde están los nichos más antiguos, encontraron una fosa abierta recientemente (así lo juzgaron por la tierra esparcida alrededor) y la aprovecharon para depositar ahí los restos de Antonio. Acordaron agregarle alguna lápida, pero la desidia que les era habitual lo impidió. El resto lo hizo el paso de los años y hoy es muy difícil precisar el lugar exacto del entierro, lo único cierto es que, como suele decirse, él mismo cavó su propia tumba.