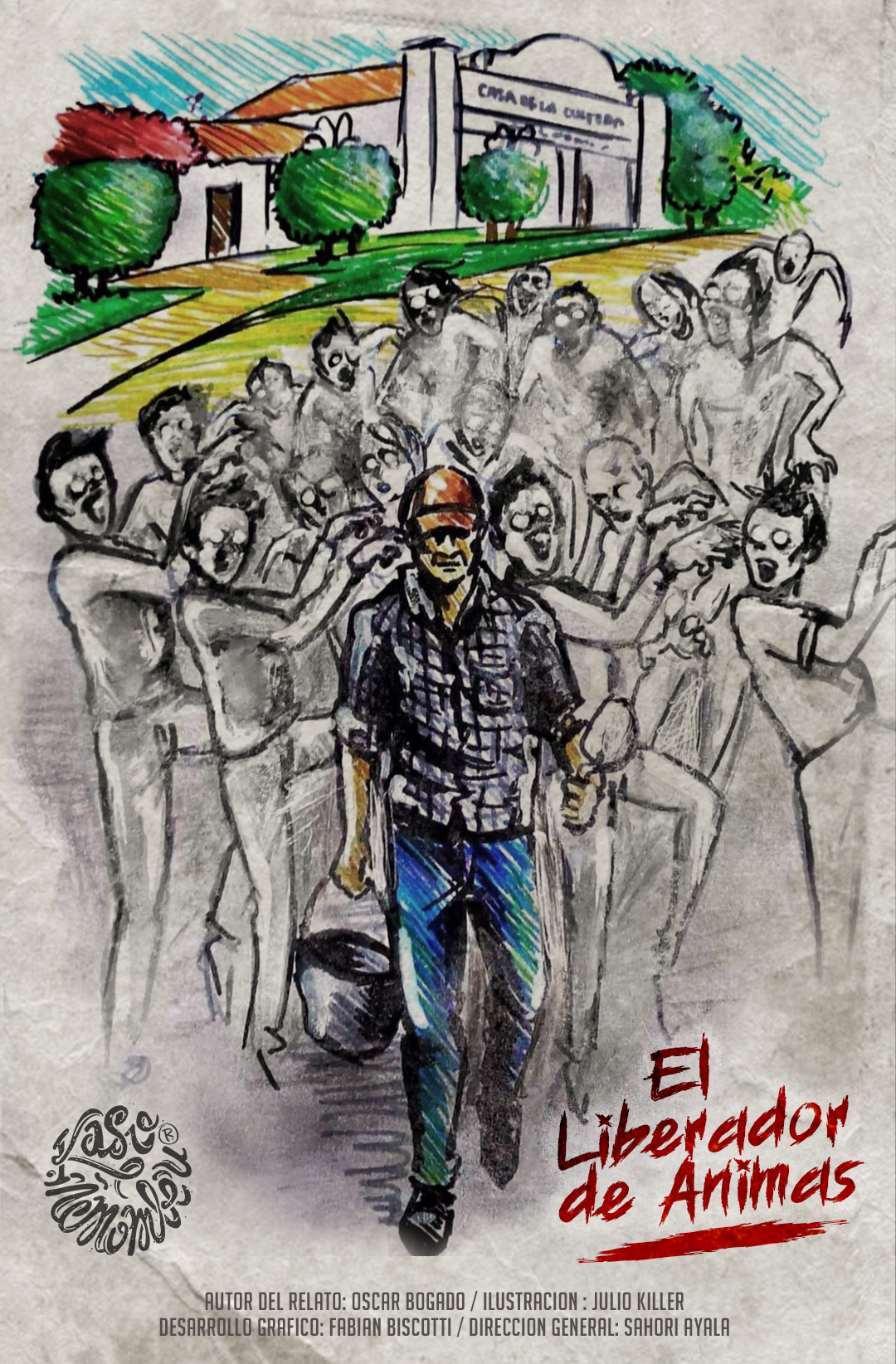

EL LIBERADOR DE ÁNIMAS

Las historias increíbles muchas veces merecen ser creídas. Pese a las dudas sembradas por la razón y las pruebas que exige la ciencia, terminamos dando crédito a episodios carentes de toda lógica o, mejor dicho, cimentados sobre premisas inverosímiles, como el caso de Juan Carlos Soria a quien se le atribuye la distribución de ánimas y espíritus por toda la ciudad. Para ser más precisos, a todos los lugares que visitaba.

Habilidoso albañil, comenzó a trabajar en el cementerio hace más de una década, primero erigiendo panteones y después haciendo reparaciones diversas: cubriendo con cal las manchas que la humedad dibujaba en las tapias, pintando puertas y ventanas asediados por la herrumbre, cambiando los azulejos caídos y las baldosas rotas de los laberínticos accesos y caminos internos, rellenando las grietas de los muros y de los corroídos revoques, en fin, una serie de pequeñas faenas destinadas mitigar las huellas que dejan el tiempo, la desidia y el olvido y que, por desinterés de otros constructores, lo llevó a ser preferencial en cuanto a labores en el camposanto, principalmente en los sepelios siempre imprevistos, para abrir las paredes de los mausoleos y depositar los ataúdes, ante la atenta mirada de los deudos.

Y no es que le desagradaba su trabajo, despreciado por otros. Lo encaraba más bien como un servicio, como un acto de piedad con quienes fueron parte de la historia de su comunidad. El cementerio era finalmente el destino inevitable de todos y es ahí donde se igualan los grandes hombres y los miserables, los avaros y los generosos, los talentosos y los mediocres. Estaba siempre atento al llamado de los clientes y siempre, también, de muy buen humor. Trabajar en la necrópolis se convirtió para él en rutina, basta decir que nunca retiraba de ahí sus herramientas, que las guardaba en uno de los mausoleos, que había erigido y estaba todavía sin estrenar.

Aquí vienen las conjeturas. Alguien había alertado que en las casas donde ejecutaba sus labores, no tardaba en manifestarse algún espíritu o alma en pena, dijeron otros, pero esa calificación me parece incorrecta, pues, los testimonios no refieren necesariamente manifestaciones de pena, inquietud o tormento. Nadie pudo precisar cómo se inició esa diáspora fantasmal, aunque se ensayaron varias explicaciones. Se atribuía el fenómeno a que en los trabajos domiciliaros usaba las mismas herramientas que en el cementerio, a que compartía materiales de construcción en una y otra faena o, simplemente, a que los espectros lo seguían hasta donde le tocaba alguna obra. No se sabe con certeza cómo fue trazándose la estadística de apariciones y cómo se llegó a la conclusión de que el vehículo o el factor causal era el propio Juan Carlos y qué hacía este para despertar a los espíritus. Lo cierto es que más de uno dejó de contratarlo, por temor a confirmar eso que ya era vox populi, que era una suerte de liberador de ánimas y que andaba repartiéndolas por todo el pueblo.*9

Muchos son los casos que se le atribuyen. Luego de un trabajo de pintura en la Casa de la Cultura, comenzaron a escucharse golpeteos en el salón de baile que semejaban martilleo de un zapatero, resonando en el piso de parqué. Se ensayaron sin consenso algunos nombres y los posibles parientes del espectro, que nadie llegó a ver, hicieron habituales sus idas al lugar, y pensar que estos nunca fueron de visita al cementerio y ahora hacían gala pública del deseo de tener contacto con su añorado antepasado. Sin duda no debe ser fácil identificarlos. Al pasar por la escuela Honduras, cuando había amenaza de lluvia, se escucha en lontananza la antigua campana anunciando el recreo y el bullicio de los alumnos y sus risas, aunque no de esas explosivas carcajadas, solo risas tenues, usando las precisas palabras de Rulfo, “unas risas muy viejas, como cansadas de reír”. Gervasia Martínez asegura escuchar todas las madrugadas el ruido de cubiertos y vajillas en su cocina, pero nunca pudo sorprender a nadie, pese a sus estratégicos acechos. Lo mismo le ocurrió a doña Emeteria Castro, quien varias veces sintió que estaban revisando su ropero ubicado en la habitación contigua a su dormitorio, como si alguien hurgase entre sus prendas, pero al encender la luz tampoco hallaba a nadie, ni siquiera un rastro de desorden. Para José Escobar, el chirrido de metales arrastrados que se oía en su garaje no podía ser otra cosa que la clara señal de un tesoro enterado y decidió obrar en consecuencia, llenando de cráteres el jardín, sin éxito alguno. En otros casos, estas presencias se limitaban al sonido de pasos o muebles que se movían, incluso hay quien se quejó de los molestosos rebotes de un balón contra una pared o de la desafinada guitarra tañida con obstinación todas las tardes, sin mejorar ni un ápice, lo que nos hizo pensar en que el mal oído no se lleva hasta la tumba. Con todo esto, son contados los que afirman haber visto alguna silueta o un rostro que permita reconocer al espectro, estos caprichosos espíritus se manifestaban principalmente a través de sonidos.

Al principio, ante hechos de esta naturaleza o, mejor dicho, ante estos fenómenos sobrenaturales, la gente tuvo miedo. Pero, finalmente, el morbo y la curiosidad se impusieron y comenzó la ola de comentarios, exageraciones, inventos y sugestiones, que llevó la situación al extremo de no saber si los movimientos en un zaguán eran por la presencia de espectros que se hacían sentir, por ratones inquietos, por ocurrencias de la imaginación o por el deseo del dueño de la casa de formar parte del anecdotario popular.

No faltó quien recurriera a los servicios de Juan Carlos, encargándole la reparación de cualquier chuchería, con la única motivación de tener el fantasma propio o comprobar si aquello que se comentada era cierto. Demás está mencionar que a muchos no le resultó simpática la experiencia, sobre todo cuando se trababa de soportar alaridos o llantos de criaturas, motivando en más de una ocasión el abandono de la residencia afectada.

Lo curioso es que el célebre albañil nunca escuchó nada, ni experimentó de cualquier forma, la proximidad de algún espíritu inquieto. Por eso hasta le molestaba lo que se decía por ahí.

Sin embargo, los casos siguieron sumándose y con ello, la fama de pueblo encantado e invadido por espectros trascendió los umbrales de la ciudad y no tardaron en aparecer decenas de entendidos en la materia, médiums, espiritistas, esotéricos, exorcistas, satánicos, curiosos y los infaltables comerciantes. Forma parte del delirante acervo que se fue acumulando, la minuta presentada por un concejal por la que se proponía declarar de interés turístico estos fenómenos paranormales proponiendo, entre otros desvaríos, la realización de visitas guiadas a las más emblemáticas residencias que se volvieron famosas por sus ánimas.

De espalda a todo esto, Juan Carlos seguía con su rutina en el cementerio, cuidando panteones. No sentía miedo de andar entre difuntos y hasta le agradaba la paz que reinada en el lugar. Era una paz liberadora.

Era una paz liberadora.